“万物有所生,而独知守其根。”在中华民族的集体记忆中,昆仑山是兼有“万山之宗”“文化之源”双重意象的特殊符号。

古往今来,昆仑以其特有的文化内涵与张力,成为无数中华儿女心中的神圣图腾。

作为昆仑文化核心,昆仑神话体现了中华先民对所处世界和文明起源的不懈探索与认知表达,给后世子孙留下了共同的集体记忆、无限的文化想象,深刻影响了中华民族传统宇宙观、天下观、社会观、道德观等的形成与发展。

昆仑文化辐射地域宽广,内涵丰富,其传承流变与中华民族多元一体格局的形成和发展有着千丝万缕的联系,是中华民族共同的文化符号。

百神之所在

神话作为产生于人类早期的重要文化遗产,不仅表达着一个国家或民族的悠久历史文化记忆,而且在承载优秀文化传统和培育民族精神方面发挥着重要作用。作为中华民族古典神话重要部分的昆仑神话,内容丰富、保存完整、影响深远。我们耳熟能详的“夸父追日”“共工触不周山”“西王母不死药”“后羿射日”“嫦娥奔月”“女娲补天”等神话,都“发生”在昆仑山。

在宏大的众神谱系中,汉族典籍有黄帝登昆仑山“投玉”、西王母“献白玉环、玉玦”的记载;柯尔克孜族则传说西王母在宴请中原帝王时,遗失了玉项圈;有专家认为藏族《格萨尔》史诗中的“天母”贡曼嘉姆,就是西王母。在青海湟源,反映3500年前羌戎部落文化的卡约文化遗址,出土了“黄帝四面铜人像”和被认为是西王母权杖的“犬戏牛鸠杖首”,两件文物的形制,暗合了中原地区古籍中对相关人物形象的描述。

青海省湟源县卡约文化遗址出土的“犬戏牛鸠杖首”(首都博物馆 供图)

西王母地位和形象的流变,典型地表现出各民族共创中华文化、共享历史记忆的鲜明特征。西王母在昆仑神话中最早是“虎齿”“虎颜”形象,这是古羌人虎图腾崇拜的反映。西王母形象向东流传,结合东部沿海地区的蓬莱神话系统和后来的道教思想,逐渐演变成为人们熟知的“王母娘娘”,后世更创造了“王母娘娘和玉皇大帝”的“官配”,成为民间信仰中的至高神仙。

昆仑神话中的其他人物和故事,也同样在不同地域、不同民族中流传。《淮南子》写大禹“掘昆仑虚以下地”,大禹治水的传说在中原地区传颂千年,而流传于四川阿坝和汶川、北川羌族群众中的“花灯戏”《大禹治水》,同样盛赞大禹“疏通九条河”“三过家门而不入”,每年农历六月初六,汶川还会举办祭祀活动,纪念大禹诞辰。此外,彝、普米、纳西、景颇、哈尼等众多民族均与昆仑文化紧密相连,潜含了共同的昆仑记忆。

在以昆仑神话为代表的昆仑文化影响下,“昆仑”作为一个宏大文化意象,早已深深沉潜到历代先贤智者、文人墨客的集体无意识层面,成为中华民族优秀儿女共同的审美意象。历代诗词中,有屈原“登昆仑兮四望,心飞扬兮浩荡”的心志豪迈;有陶渊明“刑天舞干戚,猛志固常在”的刚毅坚韧;有李白“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”的激昂情怀;还有谭嗣同“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的慷慨悲壮;更有毛泽东“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色”的博大胸襟和宏阔视野。

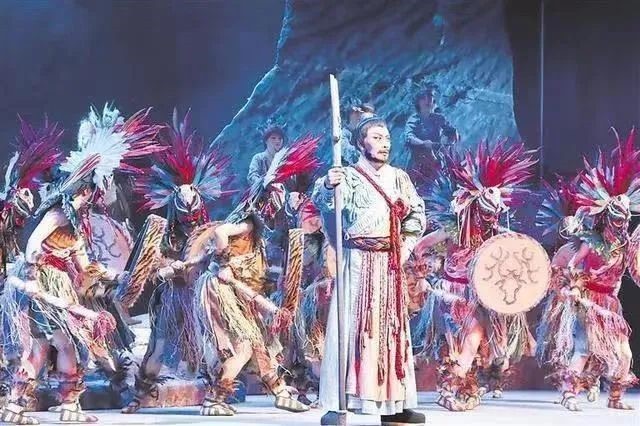

甘肃省陇剧院新创排的大型原创古装陇剧《大禹治水》剧照(图片来源:甘肃日报)

黄河万里昆仑来

巍巍昆仑山,西起帕米尔高原东部,横贯新疆、西藏间,伸延至青海、四川省内,东连秦岭—大别山,横亘约2500公里,是中国西部高原地貌的基本骨架,被誉为中华民族的“万山之宗”“龙脉之祖”。

巍巍昆仑(尚昌平 摄)

昆仑大地,历来便是中华各民族世居交融、文化互鉴融通的地方。按照《山海经》《禹贡》《竹书纪年》等一系列典籍记载,古代中国的先祖圣王,无论是伏羲、女娲、炎帝、黄帝,还是尧、舜、禹等,都与昆仑有着密切联系,反映出各族先民共同开疆拓土、未曾断绝的互动交流。

除了古籍记载,历史文物更是力证。在河南殷墟妇好墓中,出土了新疆和田玉器,可见距今至少3000余年前,中华先民便从昆仑山系中采玉,向东辗转运入中原,抵达中华早期文明的腹心之地。“玉出昆冈”,这条细而不断的“玉石之路”,将中原与西域萦绕串起;而此后的“丝绸之路”,更是架起各民族交往交流交融的桥梁。

神话中的昆仑山是天下最高大的山。《禹本纪》《水经·河水》《河图括地象》及很多先贤补注古籍中,都有昆仑是“天地之中”“天中柱也”及“地中央曰昆仑”“昆仑山横为地轴”等记载。

“万山之祖”昆仑山还与黄河源头密不可分。《山海经·西山经》云:“西南四百里,曰昆仑之丘……河水(即黄河)出焉,而南流注于无达。”“河源昆仑”“河出昆仑”成为中华民族的千年文化乡愁和精神家园。

中国古人追寻昆仑与祭祀黄河有着密切的关系,周穆王西寻昆仑山在很大程度上是为了追寻黄河源头。虽然汉武帝按照古籍,将于阗南山和葱岭(帕米尔高原)误定为昆仑,将黄河源头确定于此。但正如考古专家巫新华先生认为:“这样确定的河源虽然地理学上的误差在1300公里左右,但是文化、历史学上的误差却为零。”因为这一“钦定”上承“天命”,遵循了中华历史文化和民众心理意识。将上古先民昆仑河源的神话落定于自然地理实体,不仅由中央政权出面明确了对西部疆域的认定,更强调和强化了西域南山作为昆仑、作为河源、作为中国疆域原型的重要性。

2017年昆仑山敬拜大典(中新社记者 孙睿 摄)

黄河源头在哪里,昆仑就在哪里,王朝之天命和国家之龙脉就在哪里,不可须臾相离失。无论是苻坚怀柔西域、各部族到长安朝贺,阔端“凉州会盟”、统一雪域高原,还是隋炀帝亲巡青海、设河源郡驻军屯田,唐太宗派军到星宿海、探黄河源,甚至军事上为后世诟病的北宋,也致力于“熙河开边”、收复河湟,更不用说清代面临极大海防压力时,左宗棠也要抬棺出征,挫败列强分裂新疆的图谋。历代王朝对西域和青藏高原领土的重视、主权的强调,不仅是国防需要,更因昆仑对中华民族有着极为重要和深远的政治文化意义。

(原文于2022年8月26日刊发在《中国民族报》,内容有删减。作者文侠系青年文化学者,鄂崇荣系青海省社会科学院副院长、研究员。)

责任编辑:王雨萌