清澈的养殖池内,一群三文鱼苗来回穿梭,技术员撒下饲料,顿时水花翻腾。这里是赣榆水产苗种繁育和现代化养殖示范中心,一尾三文鱼的成长历程,正从这里开始。

“三文鱼和人一样,一日三餐按时按量‘吃饭’。”江苏连深海洋科技有限公司养殖副主管刘定远的一天,从为鱼苗“备餐”开始。

刘定远投喂三文鱼苗(央广网记者 顾炀威 摄)

这座总投资约15亿元、占地2150亩的现代化养殖基地,正成为连云港海洋渔业转型升级的重要支点。园区内,18万立方米的养殖水体为鱼苗提供了安全、可控的成长环境。

“三文鱼对水质要求极高。过去的传统养殖方式常面临寄生虫、病毒和细菌感染等高风险。”刘定远表示,“现在通过循环水养殖系统,配合高效水体净化和细菌消杀手段,生物安全风险已大幅降低,培育出更优质的鱼苗。”

该系统还配备物联网传感器,实时监测水温、溶氧量、pH值等关键指标,确保鱼类健康。而恒温控制系统则打破了自然季节的限制,让三文鱼苗一年四季都能在适宜的环境中生长。

三文鱼苗在清澈的水中游动(央广网记者 顾炀威 摄)

循环水养殖模式不仅破解了内陆“养海鱼”的难题,更带来生产效率的质变。相较于传统流水养殖,该模式单位水体产量提升3至5倍,用水量减少90%,养殖成功率提高10%至20%。

基地在完成大规格苗种培育后,下一步将正式进入海上商品鱼养殖阶段。为支撑这一目标,赣榆水产苗种繁育和现代化养殖示范中心2000亩的工厂化养殖区建设已初具规模,全面达产后旨在实现年产三文鱼苗种200万尾、南美白对虾5500吨及名优鱼苗1000万尾的产能。

赣榆水产苗种繁育和现代化养殖示范中心航拍(央广网记者 顾炀威 摄)

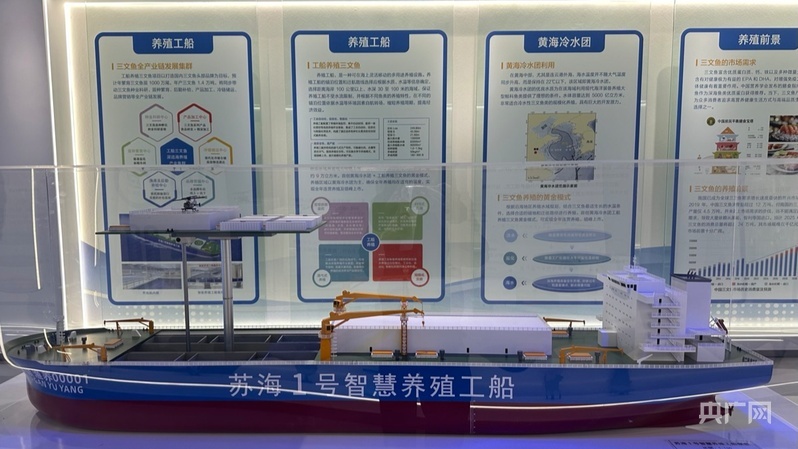

有了优质种源,如何走向深蓝大海?今年6月26日,全球首艘自航封闭式三文鱼养殖工船“苏海1号”正式交付。

“我们采用‘陆海接力’模式。”刘定远解释道,“鱼苗在陆基车间完成标准化培育和环境适应后,将转移至‘苏海1号’,在海洋中继续成长。”该工船预计年产量可达8000吨,明年6月首批产品上市后,不仅为市场提供充足的三文鱼供应,还能够有效规避市场价格波动的风险。

“苏海1号”智慧养殖工船模型(央广网记者 顾炀威 摄)

傍晚时分,刘定远完成了一天的工作。养殖池内的三文鱼苗在循环水流中安然游动。在刘定远看来,从每日投喂的细节到庞大的循环水系统,再到驶向深海的养殖工船,这一切都连接着连云港海洋经济的未来发展。

连云港拥有丰富的海洋资源,近年来,全市渔业产业结构不断优化。2024年,连云港渔业一产产值超过283.15亿元,水产品产量达到89.65万吨,较2020年分别增长35.44%和22.98%。

一把鱼料,一池活水,一艘驶向深蓝的工船,海洋渔业正从近岸走向深蓝。这不仅是鱼的旅程,更是一座海洋城市乘风破浪的雄心。(记者顾炀威 王姝姝 见习记者李婕)

责任编辑:丁骁 王薇