在云南省临沧市的层峦叠翠间,白海东穿梭的身影从未缺席。23年光阴流转,他的脚步踏遍临沧的山山岭岭,与漫山遍野的坚果树深深扎根在一起。从破解种苗难题的基层技术员到带动产业发展的领路人,他始终心无旁骛,把所有的热忱都倾注在“种坚果”这一件事上。

清晨的薄雾尚未散尽,永德县大雪山乡的坚果地块已响起熟悉的脚步声。临沧市林业科学院临沧坚果研究所所长白海东和果农们早已忙活开来,他弯腰查看坚果挂果情况,不远处传来果农杨文柱带着笑意的喊声:“白所长,我家今年又要丰收了!”

“刚开始跑山头时,村民见我年轻,都怀疑‘这小伙子能懂种坚果?’”回忆起最初的日子,白海东笑着说。1999年,刚从云南省热带作物学校毕业的他,带着一腔热忱投身农林事业,从基层林业技术员做起。皮肤晒得越来越黑,对坚果的感情却愈发深厚。为打消大家的顾虑,他白天跟着村民下地,手把手教修剪;晚上就在宿舍查资料、写方案,把理论知识揉进泥土里,变成果农能听懂、用得上的实用技术。

“今年把这一杈剪掉,明年长势就好,‘霸王枝’光抢营养,咱们要留的是‘结果枝’。”生动的技术示范里,白海东接地气的表达总能戳中果农的心。永德县大雪山乡蚂蟥箐村的村民杨文柱,从2002年起就跟着种坚果,看着白海东从青涩小伙长成专家,他们彼此成了“老熟人”。“白所长总来教修剪,让果树通风透光,产量一年比一年高。”他打趣道,自家果园里跑得最勤的不是自己,而是白海东,哪棵树是什么情况,对方了然于心。说起今年的收成,杨文柱笑得爽朗:“管理跟上了,技术学到家了,20多万元收入稳稳揣进了兜里。”

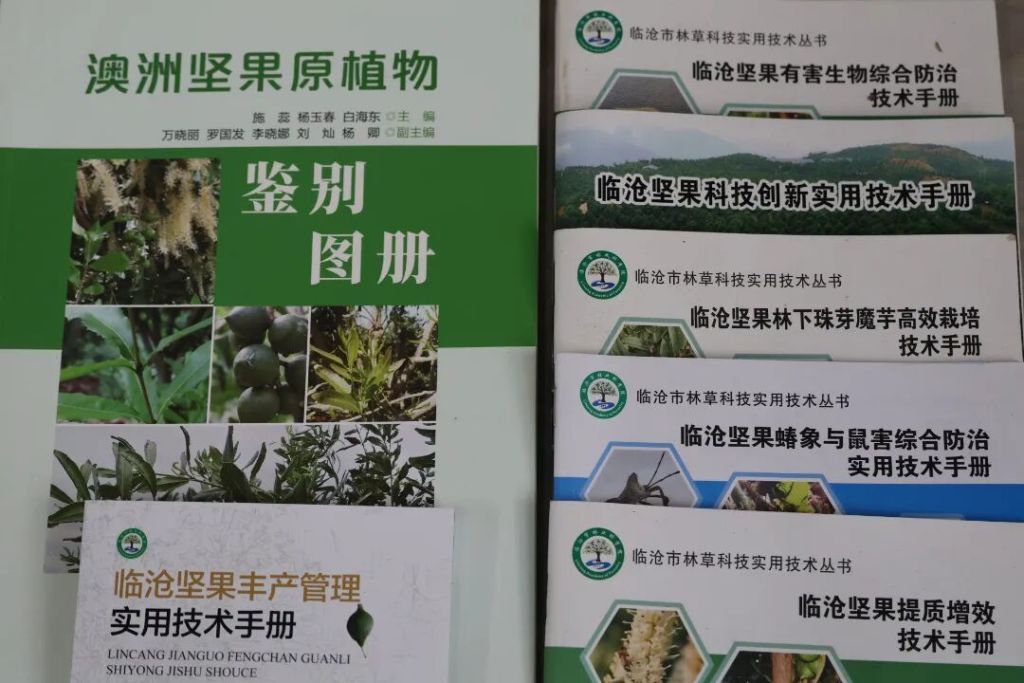

如今,白海东已从技术员成长为临沧市林业科学院临沧坚果研究所所长,但扎根一线的习惯从未改变。这些年,他累计开展106场次技术培训,手把手教会8436名果农11项实用技术,并编写成“口袋书”,发放给坚果种植户6000余册,走到哪儿就送到哪儿。“白所长不是在地里,就是在去地里的路上。”这是果农们最朴实的评价。

把“卡脖子”难题踩在泥土里

临沧坚果产业起步时,优质种苗是最大的“卡脖子”难题。白海东看在眼里、急在心里,主动请缨主持建设标准化苗木繁育基地。那些日子,他几乎扎在基地里,从土壤改良到品种筛选,每个环节都亲力亲为。

2010年,危机再次袭来,引进的品种抗逆性差,果农守着满山果树却收入微薄。白海东带着团队一头扎进500亩试验田,五年间筛选出36个品种、收集到78份种质资源,成功培育出“临坚47号”等优良品种,为临沧坚果规模化种植打下了坚实基础。

“这些穗条,就是临沧坚果的‘芯片’!”在“改良阿发”的直播间里,挂满枝头的“临坚47号”吸引着全国客商。直播间的主人王光发,是永德县大雪山乡首批尝到该品种红利的果农之一。在白海东的手把手指导下,他不仅把坚果种得好,还琢磨出了卖穗条的新路子——用自家的果实做宣传,把优良品种的穗条通过抖音、快手卖到省内外。2024至2025年间,仅卖穗条的收入就超过60万元,昔日愁容满面的果农,如今成了当地的“网红导师”。“以前不想种,现在技术到手,从几亩扩展到几十亩,年收入越来越可观!”说起这段转变,王光发满是成就感。

从“种得好”到“卖得火”

“不仅要种得好,还要卖得好。”这是白海东常挂在嘴边的话。为了让临沧坚果走出大山、走向国际,他牵头推动3块种植基地通过“全球良好农业规范认证”,一次次往返于实验室、田间和认证机构之间,反复打磨种植标准。

2018年10月,得知临沧坚果通过国家农产品地理标志认证时,白海东第一时间把好消息告诉了永德荣亿农产品开发有限公司总经理王建荣。今年4月,好消息再度传来,临沧坚果不仅通过国家地理标志产品保护认证,还实现了欧盟地标互认。如今,走进该公司的加工车间,工人们正忙着将坚果仁装入印有地理标志的真空袋中。“地标认证让产品有了硬底气!”王建荣算起了发展账,“接下来要把地标用好,每年加大投入力度,争取5年内产值做到1个亿。”就在今年10月中旬,他还拿下了每月出口加拿大、伊朗等地15吨坚果仁的大订单。

“临沧坚果,就是澳洲坚果(夏威夷果)在中国的‘专属名字’。”谈及未来,白海东眼中满是笃定,“我们会持续做好品种选育和丰产栽培,让临沧坚果的味道成为世界味蕾的记忆。”

从青涩技术员到产业领军人才,从单一技术指导到全产业链推动,白海东用23年的坚守,见证了临沧坚果从零星种植到富民产业的蜕变。如今,临沧市级创新人才、临沧先锋讲师、“兴临人才”产业领军专项等称号,是他深耕专业领域的沉淀;而果农们丰收的笑脸,是对他工作最好的褒奖。夕阳下,站在坚果林旁,白海东望着满枝硕果,语气坚定:“只要能让更多老百姓靠坚果过上好日子,我就会一直干下去。”

来源:临沧市融媒体中心

责任编辑:王硕